※外部サイトへのリンクにはアフィリエイトタグが含まれている場合があり、購入や会員登録の成約などから、当サイトが収益化を行うことがあります。詳細はプライバシーポリシーをご確認ください。

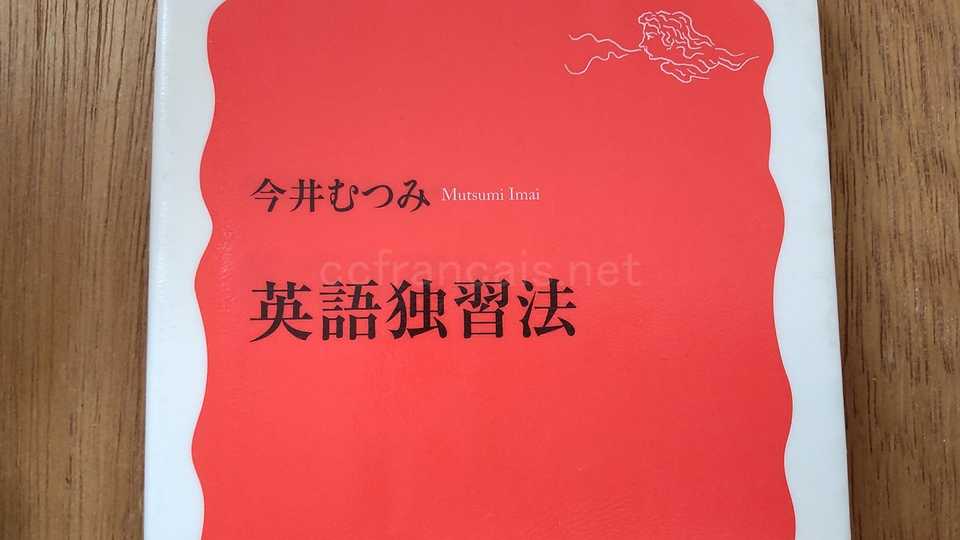

岩波新書「英語独習法」(今井むつみ著)を読みました。いやこれ、面白かったです。

認知科学の観点から、「日本語の構造の中で育った脳が、英語の構造をなぜ理解しづらいのか」を論理的に解説。

その上で、日本語脳のスキーマ(知識)を克服しながら英語を身に付けるには具体的にどんな方法が良いか、使えるコーパスサイトを紹介しながら説明してくれています。

英語に焦点を置いた本ですが、英語と共通点の多いフランス語学習者にも非常に参考になりますよ!

まず目標を定めるのが肝心

読んでいてドキッとさせられたのは、第1章「認知のしくみから学習法を見直そう」の一文。

英語学習を始める第一歩は、自分が必要な英語はどのようなレベルなのかーつまり英語学習で達成したい目標ーを考え、自分はその目標達成のためにどこまで時間と労力を使う覚悟があるかを考えることだろう。

「英語独習法」P.15 第1章「認知のしくみから学習法を見直そう」

今私が学習に取り組んでいる言語は主にフランス語ですが、確かに、目標を定めず漫然と学習していました。

現在の私の求める仏語力は、専ら「フランス語話者の友人達とのコミュニケーションを楽しむ」「フランス語のドラマを見る」程度のフランス語力が欲しい程度です。ビジネスで必要なレベルは求められていません。

著者の言うとおり、人生は有限です。仕事や他の趣味もあり、使える時間は限られます。その中でどの程度のレベルを目指すのか、改めて考えさせられる言葉となりました。

日本語は名詞、英語は動詞に重きを置く言語

第4章では、「日本語と英語のスキーマのズレ」として、認知学の観点から日本語の構造と英語の構造がどう違うかを解説してくれています。

なるほどなぁと私が膝を打ったのが、「**日本語は動詞に副詞を合わせて動きを表現する**が、**英語は様態動詞そのもの+前置詞で表現する**」という点。

たとえば、日本語では「ふらふら歩く」と言う表現が、英語ではたとえば「wobble(+方向を表す前置詞)」という動詞で表現される、と。

おもしろいですよねぇ。日本語には「歩く」の動き(と方向)の意味を持つ動詞しかなく、「ずんずん」「ふらふら」「飛んで」など、副詞をつけてその様子を表しますよね。一方英語には他にも色々な「歩く」に関する動詞があり、日本語のように副詞をつけて表現しない。

この構造の違いが、日本語話者の英語学習の難しさのようです。

暗黙に知識を無意識に適用しているので、外国語の理解やアウトプットにも母語スキーマを知らず知らずに当てはめてしまうのである

「英語独習法」P.67 第4章「日本語と英語のスキーマのズレ」

こういった日本語の無意識のスキーマが知らず知らずのうちに邪魔をして、英語学習の障害となってしまう、と。

日本語の「ふらふら」「ずんずん」に引きずられてそれを英語にしようとすると、不自然な英語になってしまいます。

肝心なのは、こういった「スキーマのズレ」を克服していくこと。無意識の日本語の知識を英語に当てはめず、英語のスキーマを構築していく必要があります。

フランス語は英語よりは前置詞をつかう表現は少ない気がしますが、同じ「歩く」でも、marcher・se promener・trotterなど、複数ありますよね。

結局は語彙力がもっとも重要

聴く・話す・読む・書く。

主にこの4つに分類されることの多い語学ですが、何てことはない。「その言葉を知らないと聞き取れない」・・・つまり、語彙力が重要と、筆者は説いています。

その語彙を知っているからと言って聞き取れるわけではありませんが、知らなければ絶対に聞き取れませんからね・・・

結局、語彙を育てることが、アウトプットできる英語力をつけ、さらに読む、聴く、話す、書くの4技能をバランス良く育てるためにもっとも大事なことだ。

「英語独習法」P.143 第8章「語彙を育てる熟読・熟見法」

語彙力がない私には、耳の痛いお言葉・・・。

とくに、過去に3回受けた英検準1級の試験では、最初の語彙セクションの得点率がいつも低かったです(逆に、長文は得意である・・・)。

しかし、これにより、私もまずは語彙を増やしてから他の勉強に時間を使おうと思い直せました。

また、英語運用能力を増やそうという目的では多読は役に立たないと、筆者は言い切っています。

確かに、読むのはストーリーを知りたいだけであって、その言葉や言葉遣いに注意を向けないことには、スルーして終わってしまいますよね。

筆者が推奨するのは熟読・熟見。詳しい内容は本編をお読み頂くことにして、私も早速実践したいと思います。

長期間の学習で記憶を保持する

発音は7歳くらいまでなどとも言われますが、筆者曰く、大人になってからでも語学学習は遅くありません。

なぜなら、大人には相応の母語での語彙や話題などの知識があるからです。子供にはこれがなく、子供の頃に英語を学んだとしても、話題や語彙が子供レベルに留まってしまいます。

大人の語学学習に必要なのは、”最初の立ち上げは素早く、あとは気長に”(p.191)だそうです。

はじめのうちは集中して学び、その後は少し間隔を空けながら気長に学ぶのが合理的である。

「英語独習法」P.143 第10章「大人になってからでも遅すぎない」

私は大学の心理学の授業で「効率の良い学習方法」について学びましたが、そこでも先生が同じ事を仰っていました。

その内容は今でも覚えていて、普段の学習(仏語に限らず)でも、実践しています。

-

学んだことをその日の夜に復習する

-

1週間後に再度復習する

-

1か月後に再再度復習する

このようにすると、普通なら忘れる内容でも記憶が保持しやすい。当時学んだ用語では「忘却曲線」の降下が押さえられる。

フランス語のテキストに取り組む時は、1か月程度の計画表を作って勉強を進めたり、他の資格の学習でも、すぐに先に進まずに、数日前にやった内容を復習するなど、心理学の授業で学んだことを活かしています。

語学に限らず、ときどき復習しながら進める方法は、他の学習にも活かせますよね。

フランス語にも応用できる?

さて、私が現在、主に勉強している言語はフランス語です。

この本の中で何度も取り上げられている無料コーパスの「SKELL」ですが、残念ながら2022年3月時点では、フランス語に対応していません。

イタリア語やドイツ語には対応しているので、いずれフランス語にも対応されることを期待しましょう。

ですので、実践編の内容はそのままフランス語には応用できませんが、語学学習の考え方、取り組み方の大きなヒントに確実になったと感じます。

英語とフランス語は似ている(少なくとも日本語とフランス語の組み合わせよりは共通部分が多い)ので、スキーマも近いものがありそうですね。

私は理系の学科に進学しましたが、第二希望は言語学だったんですよね。今から大学院でも目指して調査しようかw

フランス語の動詞もものすごく種類が多いので、今後仏語小説を読む時など、「動詞+前置詞」の組み合わせなどに気をつけて、「熟読」を実践してみたいと思います。

感想まとめ

上記で触れたSKELL以外にも語彙構築に有用なサイトが紹介されており、その実際の使い方と学び方にも踏み込んで説明して下さっているので、英語学習に役立てたい方には是非オススメしたい一冊です。

また、SKELLはイタリア語・ドイツ語・ロシア語・エストニア語・チェコ語にも対応している(2022年3月時点)ので、英語で以外でもこれらの言語を学んでいる方にも有益な情報であるはずです。

フランス語に関して言えば、1/3を割いて説明してくれている「探求実践編」での具体的な教材・学習方法は、残念ながら直接の参考にはなりません。

しかしながら、

-

効率的な学習の方法

-

「日本語の無意識の知識」が他の言語の学習の障害になってしまうこと

-

言語や文化が作るその言葉の成り立ち(考え方)にそれぞれ違いがある、ということ

など、日本語話者の語学学習の根幹に関わるとても参考になった情報が多かったです。

ちなみにですが、認知の観点からの語学学習の点では、2000年代に多く著書が出版された苫米地英人さんの本でも、似たような内容が書かれていた箇所がありましたね。

読みやすく、認知科学の面白さも感じられる一冊。オススメです。