※外部サイトへのリンクにはアフィリエイトタグが含まれている場合があり、購入や会員登録の成約などから、当サイトが収益化を行うことがあります。詳細はプライバシーポリシーをご確認ください。

フランス語の学習が進んでくると、フランス語の辞書を使いたいと思う方も多いのですよね。

でも、「仏仏辞典なら何でも良い」というわけではありません。フランス語学習者向けの、仏仏辞典があります。

それが今回紹介する「Le Robert Micro」です。

この仏仏辞典は、フランス語ネイティブ向けではなく、フランス語学習者向けに作られている、珍しい辞書です。

意味がより簡単なフランス語で説明されていて、はじめての仏仏辞典としてはもうこれ一択。

私もフランスの語学学校の先生にオススメされて、すぐに本屋さんに買いにいきました。(現在持っているのは、Amazon.frで購入した2冊目)

二大仏語辞書のもう一方、世界シェアNo.1のLarousseでは、このような大人の仏語学習者向けの辞書は出ていませんが、小学生向け・中学生向けなどのレベル別になったネイティブ用辞書があります。

仏語学習者向けに、より平易な表現で語彙を説明

たとえば、「chien」(犬)という語彙を見てみましょう。

これを普通の仏仏辞典で引くと、以下の説明が出てきます。

Mammifere (canide) carnivore aux multiples races, caracterise par sa facilite a etre domestique, par une course rapide, un excellent odorat et par son cri specifique, l'aboiement.

複数の種類が認められる肉食の哺乳類(イヌ科イヌ属)で、家畜として飼われやすい性質、素早い走りと鋭い嗅覚、独特な鳴き声や吠え方が特徴として挙げられる。

一方、こちらLe Robert Microではこうです。

Mammifere domestique dont il existe de nombreuses races elevees pour remplir certains fonctions aupres de l’homme.

家庭で飼われている哺乳類で、人間の下でさまざまな役目をこなすために多くの種が存在している。

どうでしょう、違いがわかりましたでしょうか。

「犬」をフランス語で引いて、いきなり「イヌ科イヌ属の哺乳類で・・・」と言われても、外国人にはさっぱり。せっかく仏語で勉強したいのに、これでは説明の単語が難しすぎて、まったくイメージできません。

一方、Le Robert Microでは、なるべくわかりやすいフランス語で、その単語を説明してくれています。

そのため、よりイメージがしやすく、語彙が少ない状態でもその単語を理解できるようになっているのです。

派生語が同じグループがひとつにまとまっている

また、日本の仏和辞典と明らかに違うのが、同じ語義であれば動詞・名詞・形容詞がひとつの項目として掲載されている点です。

Le Robert Micro → essayer の中に、essayage, essayeur/euse が書かれている

ディコ仏和辞典 → essayer とは別に、essayage、essayeur/euse の定義がある

別の語彙として書かれているよりも、派生語をぱっと見て覚えられる利点があります。

同義語(Synonim)が充実

ここは「さすが、外国人用に作っているだけあるな」と思わせるのが、単語の説明により簡単な同義語が書かれている点です。

例:essayer

- Soumettre (une chose) a une ou des operations pour voir si elle repond aux caracteres qu’elle doit avoir → controler, examiner, tester; essai

- Mettre (un vetement, etc.) pour voir s’il va. → essayage

- Employer, utiliser (une chose) pour la preimere fois, pour voir si elle convient et si on peut l’adopter. → gouter

語彙の説明を読んでピンと来なくても、似た単語が書かれているので意味をイメージしやすく、同義語知識を増やすのにも役立ちます。

ただ、そこに掲載されている単語を元々知っていないと効果がないので、やはり初学者より中級以上向けと言えます。

連語(collocation)も載っていて、用法をより学べる

コロケーションとは、その単語がどのような単語と相性がいいかという、いわゆる「つながり」の関係のことです。

たとえば、「lit」(ベッド)という単語を引いたとします。すると、「寝るための家具」という意味の後に、このような項目が続いています。

3. Loc. Aller au lit, se mettre au lit.

※LOC.はlocution(句・関連用法)の略

その単語が、どのような動詞や前置詞と繋がりがいいか、細かくわかりやすく書かれているのです。

単語は、その意味だけを知ることができれば完結ではなく、実際の場面では文章の中で使われるので、コロケーションの学習はとても重要です。

その他、類語や反語なども掲載されていて、1つの単語から膨らませて多くを学ぶことができます。

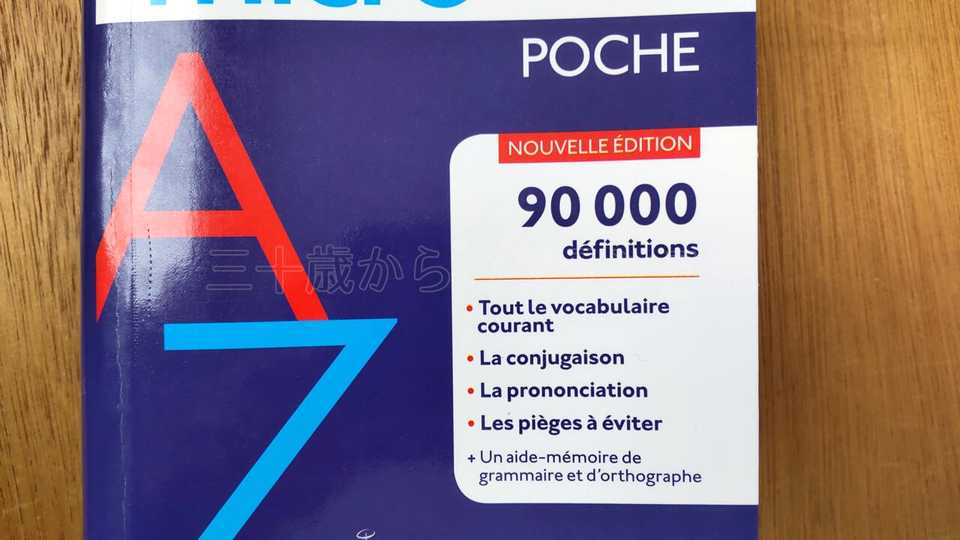

Le Rober Microは大きさが2種類ある

Le Robert Microは、通常サイズと小型版(Poche)の二種類があります。

単に大きさの違いだけなので、好きな方を買えばいいのですが・・・私は小型版を買って「失敗した」と思いました・・・。

小型版(poche)は字が小さいので読みづらい

私は「pocheのほうが安いし十分でしょ!」と小型版を買いましたが、通常サイズ版を買えば良かったです・・・。

というのも、

字が小さい・・・小さすぎるやろ・・・

私は辛うじてまだ老眼にはなっていませんが、それでもかなり小さいです。時によっては虫眼鏡を使うことすらあります。それくらいの小ささです。

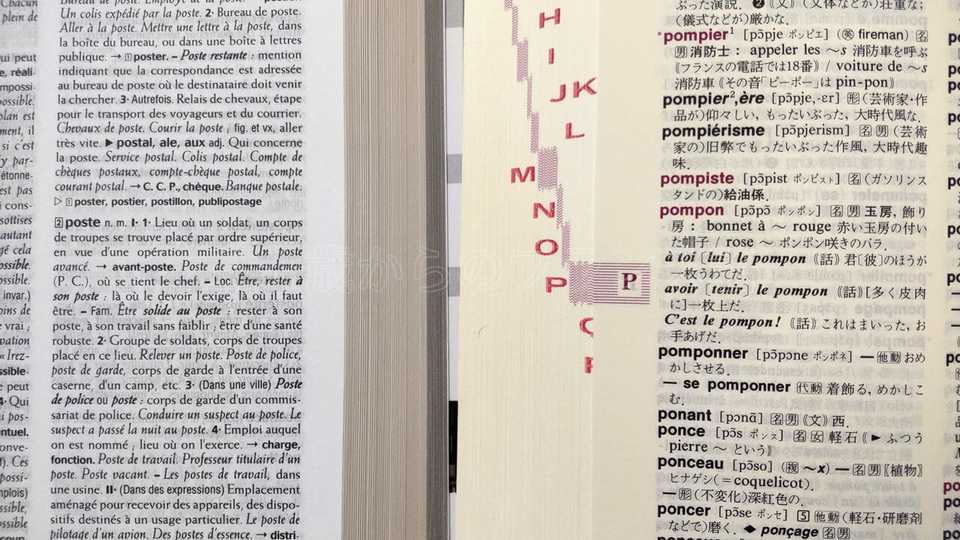

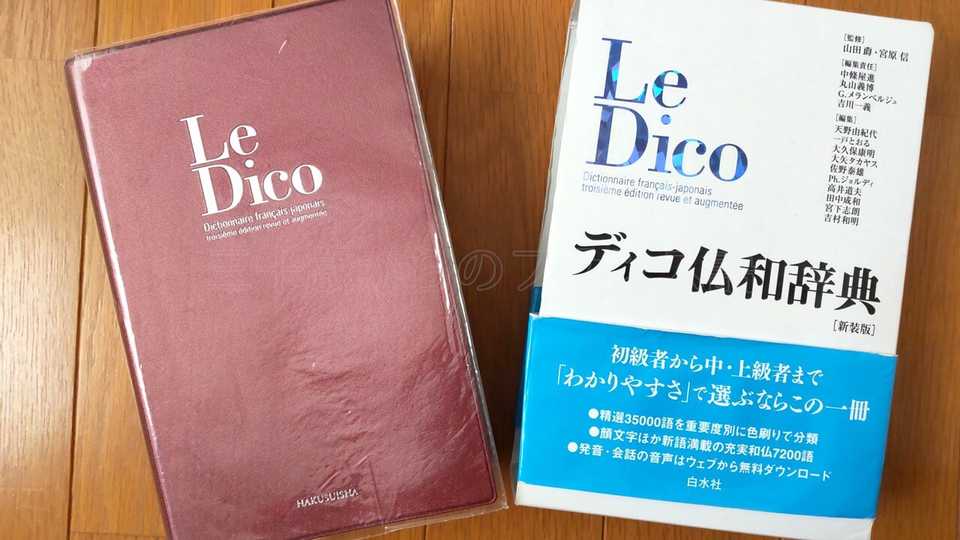

左:Le Robert Micro poche、右:ディコ仏和辞典

家に据え置きで使うなら、6ユーロほど高いですが通常サイズ版を買いましょう!

掲載語義は90,000。載っている単語・載っていない単語に注意

ページ数は仏和辞典とそう変わらないものの、表紙には「90,000 definitions」(定義数9万)とあります。

「定義数」なので「語彙数」とは違います。とは言え、日本で売られている仏和辞典にはない語彙や用例が掲載されていることは確かです。

verlan(逆さ言葉)は少なめ

仏和はもちろん(?)verlanの掲載は非常に少ないですが、こちらのLe Robert Microには(調べた印象では)verlanは完全には載っていません。

meuf, beur, ouf, teuf

chelou, keuf, relou, pecho

「pecho」などはあまりキレイな言葉ではないイメージなのでともかく、chelouは私の友達(30代)も使っていたりと割と普通に聞くので、載っていないのが不思議な感じがしました。

verlan(逆さ言葉)は、フランスのドラマなどでも話し言葉で良く出てきます。期待していただけに、ちょっと残念ですね。

それでも、日本で売っている仏和辞典に比べれば、verlan(逆さ言葉)はかなり掲載されていると言えます。

noms propres(固有名詞)は載っていない

Amazonでのレビューにもありますが、JaponやFranceといった固有名詞には対応していません。

ただし、固有名詞には対応していませんが、japonais, naise(日本の、日本人、日本語)やjapon(和紙)は掲載されていますよ。

インデックスの色づけはない

日本で販売されている英和や仏和ではお馴染みの、色付きのインデックス。

ディコ仏和辞典 : インデックスあり

これが、Le Robert Microにはありません。

Le Robert Micro poche : インデックスなし

海外のペーパーバックの辞書は、大体がインデックスなしですよね。(日本の辞書が親切なだけ?)

自分で色づけするなど、インデックスが欲しい場合は工夫する必要があります。

新綴り字にはまだ対応していない

2021年12月の執筆時点で流通している現行版(2018年版)では、新綴り字には対応していません。

ただ、新聞のLe MondeやLe Figaroも新綴り字には対応していないので、とくにこだわって新綴り字で覚える必要はないと個人的には思います。

フランス人の友人たちにも新綴り字について聞きましたが、「そもそも新綴り字ができた事なんて知らなかった!yuko、よく知ってるね!」などと言われましたw

新綴り字についての知識があっても損はないので、気になる方は以下の書籍をチェックしてみるのがオススメです。

私はこれを読んだ上で、今まで通り旧綴り字を使った学習を続けています(テキストも、旧綴り字のままですしね)。

まとめ:仏仏辞典は中級者以上に。据え置きなら通常サイズ版がオススメ

上記の「essayer」単語ひとつをとっても、仏和辞典とは違った味わいがあることがおわかり頂けたと思います。

当然すべてがフランス語ですので、初学者には向きません。初級単語をマスターした仏検3級程度以上の方にオススメします。

また、日本の辞書とは作りが若干違うので、慣れが必要です。仏和を基本に、仏仏は補助的に使うようにしましょう。

ちなみに、私が日常の仏語学習の中心に使っているのは、ディコ仏和辞典です。

ディコ仏和辞典にも載っていない単語や用法があった時、一番にこのLe Robert Microを開きます。「サブ」扱いではありますが、ここぞという時に頼りになる「スーパーサブ」ですね。

それぞれの辞書を組み合わせて使うことにより、1つの単語から連語・同義語・反義語などと膨らませていくのはもちろん、仏作文で和仏を引いた後に仏和・仏仏とその単語を引くことで、実際にどのように自然に使われているかを深く学べます。

日本のAmazonでも買えますので、気になった方は是非チェックしてみてください。